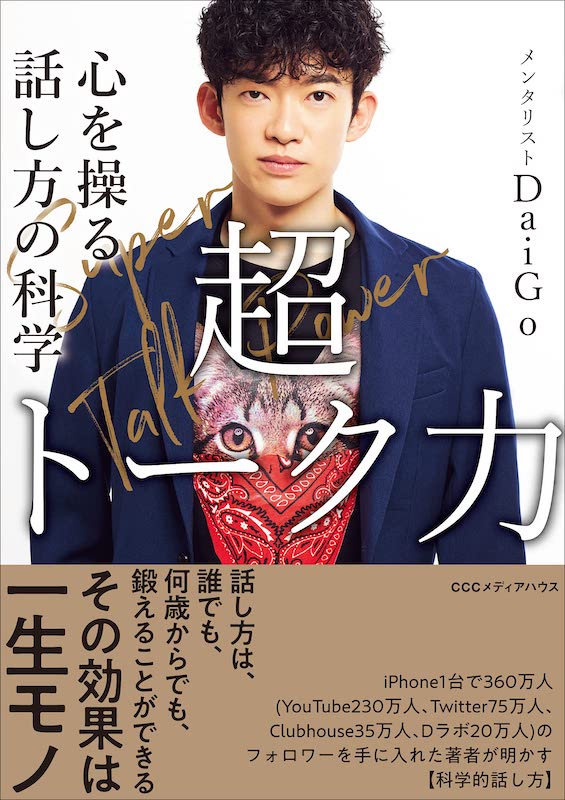

超トーク力 心を操る話し方の科学

話し方は、誰でも、何歳からでも、学びながら鍛えることができます。

しかも、その効果は一生持続するのです。

iPhone1台で360万人のフォロワーを手に入れたメンタリストDaiGoが明かす、科学的な話し方。

- 書籍:定価1540円(本体1400円)

- 電子書籍:定価1232円(本体1120円)

- 2021.04.21発行

目次

序章 めざすのは、スムーズな人間関係を作るための話し方

第1章 科学的に最強な雑談力「会話スターター」

雑談は人と人とのおつきあい

最初に身につけたい「トゥー・クエッション・テクニック」

雑談が盛り上がる科学的な話の始め方「会話スターター」

いい後味を演出する話し方と聞き方の基本

第2章 聖書でも使われる最強の話術「ストーリーテリング」

相手に伝わる話し方

物語を上手に語るテクニック

A=アクション(浮き沈み)で感情を揺さぶる

R=リザルト(まとめ)はシンプルに

会話は準備が9割

第3章 脳科学者がオススメする話に深みを出すためのポイント

気になる人と親しくなるために必要なのは「内面の静けさ」

距離を縮める「自然な自己開示」

関係性を一歩深めるための7つの会話スターター

第4章 会話に悩む人、会話がうまく回らない人が話せるようになる技術

話し下手、聞き下手に潜む無自覚のクセ

自分の行動パターンを把握すれば、聞く力が上がり、人間関係が改善する

不安から脱却できるインナースピーチ観察

声を変えれば印象が変わる

第5章 自宅でできる会話トレーニング

どんなシチュエーションでも話せる力を作る

目線の動きを改善する「アイコンタクトトレーニング」

苦手な相手にも動じない「空席エクササイズ」

緊張しがちな人向けのもう1つの「空席エクササイズ」

うっかりミスを減らす「マインドフルスピーキング・トレーニング」

序章

日常生活がうまく回り始めると、人は自分に自信が持てるようになります。その自信があなたに余裕を与え、魅力的にし、話す言葉と内容に説得力を持たせてくれるのです。

・科学的な話し方を知る

↓

・話し方が変わり、人間関係が円滑になる

↓

・コミュニケーションに自信が持てるようになる

↓

・自信が余裕と魅力を生み、話す言葉と内容に説得力が増していく

このサイクルが回り始めると、もう一段上の成果が出るようになります。

たとえば、重要なプレゼンテーションで堂々と話せるようになったり、取引先のキーマンと深い信頼関係を築くような会話が重ねられるようになったり、「はじめまして」の人ばかりのコミュニティに飛び込んでも自分らしく振る舞えるようになったり……。

場面に応じて話し方を変えていくと、仕事も人間関係もうまく回転し始めることは、「話し方」や「伝え方」に関する研究でも明らかになっています。

つまり、「超トーク力」を身につけると、あなたは最初にこの本を手にしたときの想像を超える成果を得ることができるのです。

編集協力:佐口賢作

リサーチ:鈴木 祐

ブックデザイン:渡邊民人+谷関笑子(TYPEFACE)

撮影:河内彩

ヘアメイク:永瀬多壱(Vanites)

スタイリスト:松野宗和

校正:株式会社 文字工房燦光