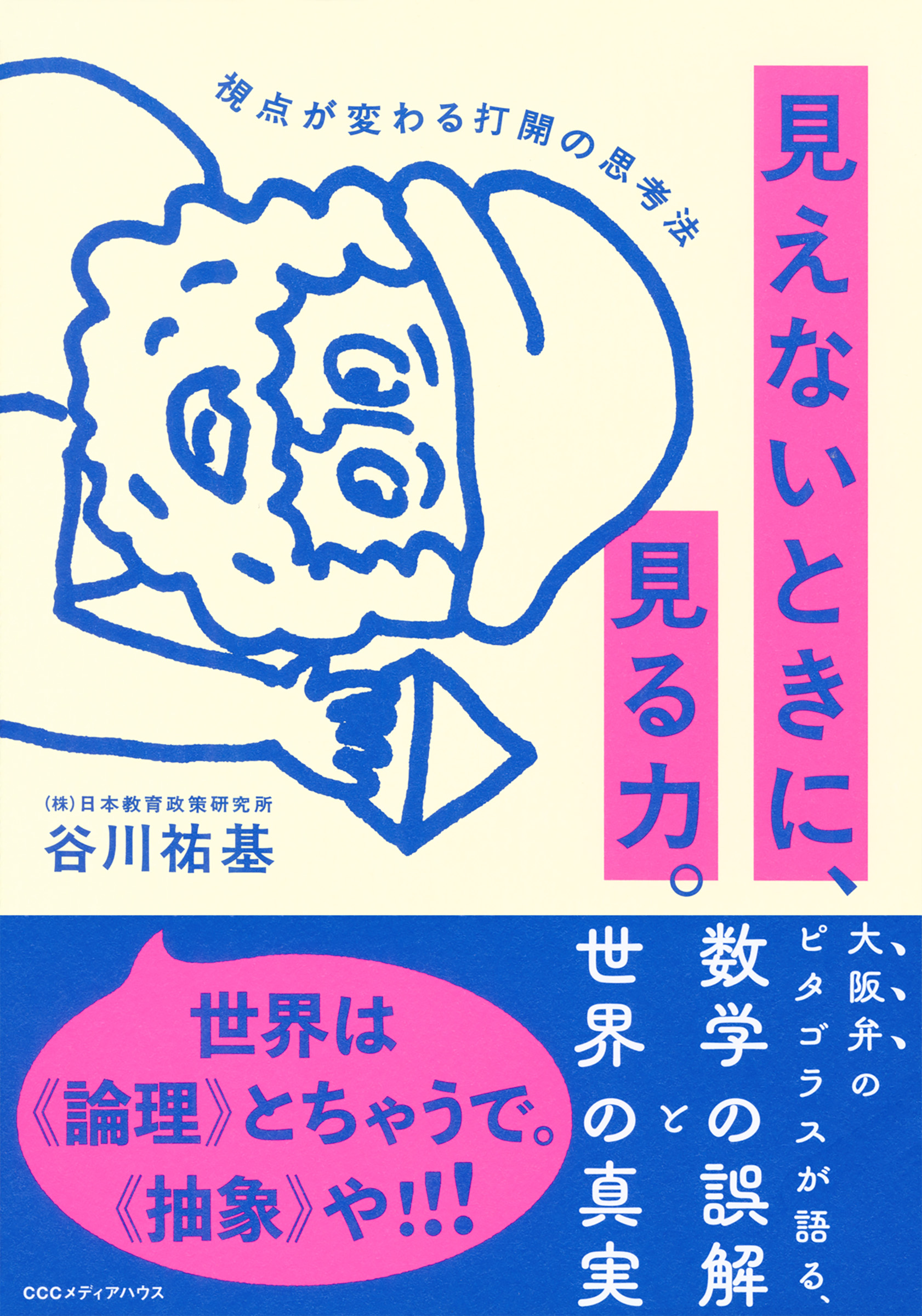

見えないときに、見る力。 視点が変わる打開の思考法

世界は《論理》とちゃうで。《抽象》や‼ 数学の問題も、人間関係も、論理だけではうまくいかない――「数学は論理的思考力が身につく」と言われ、全国民が数学を勉強する。しかし、数学の本質は、問題解決力でも論理的思考力でもなかった。数学とは、大切であるけれども理解できないことをなんとかして理解しようとする試みだったのだ。

- 書籍:定価1540円(本体1400円)

- 電子書籍:定価1232円(本体1120円)

- 2021.10.30発行

内容

世界は《論理》とちゃうで。《抽象》や! ! !

大阪弁のピタゴラスが語る、数学の誤解と世界の真実

数学の問題も、人間関係も、論理だけではうまくいかない――数学が苦手だった。でも、よく世間で言われているように「数学的な思考力」が生きていくうえで本当に役に立つのなら……。その神髄をちょっとくらいは理解してみたい。そんな思いを抱える、すべての人たちに捧げる1冊。

本書は数学の問題を解く本ではありません。数学という学問が目指す世界を理解し、それによって世界の見えかたを変える本です。

そもそも、なぜ全国民が数学を勉強しなくてはならなかったのでしょうか? 微分積分も三角関数も因数分解も、日常生活で使わないのになぜ? そういうのは得意な人だけが勉強して、テクノロジーなどの分野に進めばいいのでは? こうした質問に対する答えとしてよく言われるのが、「数学で論理的思考力が身につく」「数学は問題解決力を培う」ということです。

が、なにかしっくり腑に落ちない。

当然です。じつは「数学の本質は抽象性」にあるのです。ではなぜ、抽象性が大切なのか? その疑問に、大阪弁を喋る怪しげな老人・ピタゴラスと、悩める数学講師・環太くんがお答えしていきます。

‟いわゆる「論理的思考」が実社会で使えるものなのかはかなり疑問ですが、抽象性と具体性を操作する思考は、世界のあらゆる場所にあふれています。(「あとがき」より)”

著者

谷川祐基(たにかわ・ゆうき)

株式会社日本教育政策研究所 代表取締役

1980年生まれ。愛知県立旭丘高校卒。東京大学農学部緑地環境学専修卒。小学校から独自の学習メソッドを構築し、塾には一切通わずに高校3年生の秋から受験勉強を始め、東京大学理科I類に現役で合格する。大学卒業後、5年間のサラリーマン生活を経て起業。「自由な人生と十分な成果」を両立するための手助けをするべく企業コンサルティング、学習塾のカリキュラム開発を行い、分かりやすさと成果の大きさから圧倒的な支持を受ける。マリンスポーツ・インストラクターとしても活躍中。

著書に『賢さをつくる 頭はよくなる。よくなりたければ。』『賢者の勉強技術 短時間で成果を上げる「楽しく学ぶ子」の育て方』(共にCCC

メディアハウス)がある。

目次

Prologue 老人と海

■「数学嫌い」の素朴な疑問――「で、なんで全国民が数学を勉強せなあかんのや」

Day1 具体と抽象

■Lesson1:「数学の本質は抽象性や。言うたら、一般化や」【個別的な「具体」、一般的な「抽象」】

■Lesson2:「世界が急に変わったから、ついていかれへんのや」【「速さ・時間・道のり」というトラウマ】

Day2 愛と現金

■Lesson3:「人は目に見えるものしか理解できへん」【プレゼントを贈る理由】

■Lesson4:「実用的なんは便利やけど、本質からは遠ざかる」【「確率・統計」が数学好きに不人気な理由】

Day3 論理と非論理

■Lesson5:「数学の問題文は、非論理的や」【「方程式の利用」という単元名のウソ】

■Lesson6:「理屈っぽいヤツは嫌われるやろ」【論理性の罠】

Day4 本質と理解

■Lesson7:「中学校までの数学に、論理性はいらん」【論理的な証明は、たった1つ】

■Lesson8:「じゃ、本質がわからんかったら、どうすればええねん?」【暗記派と理解派の不毛な対立】

■Lesson9:「問題がわからんときは、具体化したらええんやで」【人間は、抽象的なことを永遠に理解できないのか?】

■Lesson10:「あとで振り返ったときに、初めて見える世界があるんや」【抽象側から具体側を見る】

Day5 具体化と抽象化

■Lesson11:「出た! 悪魔の、点Pや!」【どんな問題も解ける3ステップ】

■Lesson12:「大学入学共通テストも怖いことあらへん!」【学校教育の数学が伝えようとしたこと】

Day6 AIと人間

■Lesson13:「AIなんかに負けへんで!と思ったら、抽象化力や」【具体化のコンピュータと抽象化のAI】

■Lesson14:「鳴くよウグイス平安京かて、抽象化や」

【勉強とはいったい、なんだったのか?】

Day7 見えないときに、見る

■Lesson15:「目には見えない、ビジネスの法則も見えるんやで」【ピタゴラスの経理】

■Lesson16:「で結局、なんで数学を教えるんや?」【目に見えない世界の半分にある、選択肢と可能性】

Epilogue ピタゴラスの訓え